Der Kolonnenweg

Das grüne Band

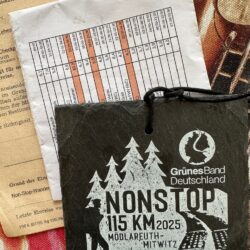

Das Grüne Band: Ein stilles Wunder ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Sie reichte von der Ostsee bei Travemünde bis Hof zum Dreiländereck Thüringen, Bayern und Tschechien, trennte auf ihren gut 1.393 Kilometern fast vierzig Jahre nicht nur ein Land, sondern auch Familien und Lebenswege. Eine Grenze, die den anderen im Außen sagte: Bis hierhin, und nicht weiter. Oder nach innen: alles meins. Raus kommst du nicht. Unsere Gastautorin Sylvia Hubele ist einen Teil dieses einstigen Todesstreifens in einer Nonstop-Wanderung gegangen.

Als 1989 die Mauer fiel, blieb entlang der Grenze ein Streifen übrig, über die Jahrzehnte hinweg fast unberührt von Landwirtschaft, Straßenbau und Industrie. Die Natur eroberte ihn sich zurück, aber erst, als die dort verlegten Minen geräumt waren. Heute ist ein großer Teil der ehemaligen innerdeutschen Grenze als Grünes Band erhalten – ein einzigartiges Biotop voller Wildnis, Geschichte und Hoffnung. Eine blühende Naht, die längst verbindet, was sie einst trennte.

Inzwischen besteht die deutsche Einheit seit 35 Jahren, ein kleines Jubiläum, wie eine Wanderung durch wechselhaftes Gelände. Grund genug, ihr auf 115 Kilometern während einer Nonstop-Wanderung ein wenig auf die Spur zu kommen.

Der Start

Von Mödlareuth, dem einst geteilten Dorf, führt der Weg entlang des historischen Kolonnenwegs durch eine abwechslungsreiche Landschaft an Saale und Rennsteig entlang. Dr. Oliver Bär, Landrat des Landkreises Hof und Alexander Kätzel, Bürgermeister der Gemeinde Töpen, öffneten am 2. Mai 2025 das historische Tor aus Streckmetall zwischen Hessen und Thüringen für die insgesamt 43 Wanderer, gaben somit quasi den Start frei für eine Non-Stop-Tour.

Weil 115 Kilometer zu Fuß eigentlich eine unvorstellbare Strecke sind, war die Strecke in überschaubare Abschnitte eingeteilt: Durchschnittlich sechs Kilometer, eine Entfernung, ähnlich einem kleineren Spaziergang, waren die einzelnen Stationen entfernt, an denen es frische Getränke und Snacks gab.

Angst lähmt

Es waren die anderen, die mir vor der langen Tour von den Qualen erzählten, davon, wie herausfordernd 115 Kilometer sein würden, und ob ich mir das auch richtig überlegt hätte und wirklich zutrauen würde. Angst lähmt. Sie kriecht mit diesen Erzählungen in den Kopf, ins Herz, in die Beine, die sich einen Tag zuvor bereits so anfühlen, als hätten sie die Strecke bereits hinter sich gebracht.

Die Nacht vor der Tour ist kurz, ich stehe im Dunkeln auf, schließlich habe ich noch gut drei Stunden Fahrt bis Mödlareuth vor mir. Kaffee. Kaffee ist wichtig. Es geht Richtung Osten, die Sonne grüßt bei ihrem Aufgang frontal. Und gelegentlich der Gedanke, wo ich in 24 Stunden sein werde. Sicher ist: Immer noch nicht am Ziel.

Ankunft in Mödlareuth

Angesichts der Grenzanlagen, die glücklicherweise nur noch musealen Wert haben, stelle ich mir vor, wie es in diesem kleinen Dorf gewesen sein könnte: Zwischen den Häusern der Tannbach, der plötzlich von einer natürlichen zu einer ideologisch-politischen Grenze wird. Auf der einen Seite die Amerikaner, auf der anderen Seite die Sowjets. Im Lauf der Jahre wurde die Grenze am Fluss wie eine Festung ausgebaut, mit Zäunen, später Sichtblenden, schließlich einer Mauer aus Beton und Wachtürmen.

Die Mauer machte aus Mödlareuth, das deswegen auch „Little Berlin“ genannt wurde, ein Symbol, einen Ort, an dem die Absurdität der innerdeutschen Teilung in ihrer ganzen Härte sichtbar wurde. Hier ließ sie sich greifen, sehen, spüren. Im deutsch-deutschen Museum wird die Geschichte des Dorfes lebendig, nicht nur wegen der historischen Bedeutung, sondern auch, weil Mödlareuth daran erinnert, dass große Weltpolitik manchmal direkt durch den eigenen Garten verläuft.

Mit der Nummer 13 ging es für mich los

Die ersten Kilometer liefen wir alle noch relativ dicht beieinander, es ging zügig voran. Ich wechselte ein paar Worte mit Thorsten Hoyer, Chefredakteur des „Wandermagazin“, Mitläufer und Mitveranstalter. Ich genoss die Landschaft mit ihrem üppigen Grün, die Strecke führte an einem See und über eine Brücke am Fels entlang. Nach gut sechs Kilometern war der erste Rastplatz erreicht, Hirschberg am Wehr. Es gab Apfelstücke, passend mundgerecht geschnitten und Getränke in handlichen Halbliterflaschen.

Heiß war es an diesem Tag und ich über jeden Baum froh, der Schatten spendete. Noch liefen einige Wanderer miteinander, ich traf ein Pärchen aus Stuttgart. Sie erzählte, dass ihre Eltern einst selbst aus der DDR geflohen waren. Sie hatten jedoch bis zur Wende nichts davon erzählt, auch aus Angst vor Repressionen an den dort zurückgelassenen Menschen. Am Wachhügel Pottiga stieg ich nach oben, zum Skywalk, bewunderte die großartige Aussicht aufs Saaletal. Noch gingen so ein paar Extra-Schritte.

Blankenstein und das Höllental

Nächster Halt Blankenstein, Endpunkt des Rennsteigs. Via Blechschmidtenhammer, (hier beginnt das Höllental, von der ZEIT zu einem der schönsten Täler Deutschlands gekürt), ging es in Abständen von durchschnittlich sechs Kilometern von einem Rastpunkt zum nächsten. Der Weg selbst war nicht nur der berüchtigte Kolonnenpfad mit seinen gelochten Betonbändern, sondern manchmal breite Waldautobahn, manchmal wie ein Trampelpfad an entwaldeten Hängen entlang. Zu viele Fichten, zu viele Käfer, zu wenig Wasser, konstatierte ein Wanderer. An der Napoleonlinde in Rodacherbrunn vorbei, weiter durch schattenlosen Wald mit noch jugendlichen Bäumen, kurzer Stop am Wanderkönigstuhl, über den Kolonnenweg zum Schiefersee Lehesten. Die Extra-Runde, die zum See mit dem Technischen Denkmal „Historischer Schieferbergbau“ führte, habe ich mir erspart. Zu Beginn der Tour lief ich noch aufmerksam, nahm die Umgebung rundherum wahr. Doch je mehr Kilometer meine Schuhsohlen hinter sich gebracht hatten, desto weniger achtete ich auf das, was rechts und links den Weg säumte.

Antrag auf Passierschein

In Lehesten selbst wurde für jeden Wanderer ein Antrag für eine Dienst-Privat-Reise gestellt, ganz so, wie er bis Ende 1989 galt: Für jeden, der in der DDR in die sogenannte 5-Kilometer-Sperrzone vor der innerdeutschen Grenze einreisen wollte, musste mit einem solchen Formular ein Passierschein beantragt werden. Antragsteller konnten sowohl Verwandte, als auch Betriebe oder Institutionen sein, die ihren Sitz in ebenjener Sperrzone hatten. Wer hier wohnte, hatte einen Stempel im Personalausweis. Kontrolliert wurde bei Einreise: An sämtlichen Zufahrtsstraßen war ein Kontrollpunkt mit Schlagbaum, erst nach Prüfung der Papiere öffneten die Grenzposten die Straße.

Inzwischen war es dunkel geworden, zwei Jungs jagten auf ihren Mopeds über die ruhige Dorfstraße. Meinen Weg leuchtete die Stirnlampe mit ihrem hellen Lichtkegel aus, rechts und links davon blieb alles in schummerigen Schatten und ließ genügend Raum für Fantasie. Wer wohl in den Büschen wohnt?

Lebensraum Grenze

Tiere, die hier auf der Grenze leben, sind nicht zu sehen, es ist ja kein Zoo und für diese ist weder Waldweg noch Kolonnenweg eine Grenze, sondern ihr Lebensraum. Bin ich im Grünen zu Gast, ist es höflich, die Namen der Gastgeber zu kennen, auch dann, wenn sie unsichtbar sind und bleiben. Das ist wie bei mir: Kommt jemand zu Besuch, möchte ich ja auch, dass er oder sie mich beim Namen nennt.

Über 1.200 seltene oder gefährdete Tier- und Pflanzenarten sollen hier zu finden sein, sagen Biologen und Botaniker. Wildkatze, Luchs, Braun- und Blaukehlchen, Frauenschuh, Bärwurz, Arnika und Silberdistel sind nur einige von ihnen.

Ich konzentrierte mich auf den Weg, besonders dort, wo er über Waldpfade führte und Tannenzapfen als potentielle Stolperfallen lauerten. Wandern gibt Frieden und Ruhe, nicht nur nachts. Ich komme in einen Zustand, in dem der überhitzte Lärm des täglichen Allerlei bedeutungslos wird. Kontemplativ verengte sich der Fokus auf das Wesentliche. Diese 115 Kilometer sind mehr als nur eine körperliche Herausforderung. Sie waren eine Reise zu mir selbst, ein Dialog zwischen Herz und Verstand, begleitet vom Rhythmus meiner Schritte, dem leisen Lied des Windes, einem Wetterleuchten und später einem schüchternen Mond. Mit jedem zurückgelegten Kilometer wuchs die Zahl auf dem Schrittzähler, und damit auch mein Vertrauen auf meine Stärke.

Weder Sprint noch Wettlauf

Der lange, eigentlich unvorstellbar lange Weg war in überschaubare Abschnitte strukturiert, ließ sich somit Schritt für Schritt begehen. Schließlich galt es, mit der Kraft hauszuhalten, war es doch weder Sprint noch Wettlauf. Trotzdem galt es, die großzügigen Zeitfenster an den einzelnen Stationen einzuhalten: Falls nicht, würde der Besenwagen die Zurückbleibenden einsammeln. Scheinbar endlos führte der Weg über den Kolonnenweg. Damit keiner den Abzweig verpasste, leuchtete die Markierung, sobald Licht auf sie fiel. Über Stöcke und Wurzeln, Steine und Tannenzapfen ging es, stille Augenblicke, in denen ich ganz nah bei mir war, Schritte im Takt der Zeit, die Nacht wie ein dunkles Tuch über mir.

Die Landschaft schwieg. Irgendwann strich ein kühler Luftzug durchs Geäst, wie der Seufzer eines alten Liedes und ein kaum wahrnehmbares Flirren kam auf. Lange nur eine vage Vermutung, begann sich der Horizont langsam zu entfalten, wie ein im Schlaf vergessener Gedanke, der zurückkehrt. Ganz schüchtern erschien der erste Lichtstreif, zwischen zwei Baumwipfeln, wie ein zu früh erwachtes Kind. Die Dunkelheit zog sich zurück, wie eine Katze, die sich erst ausgiebig dehnt, bevor sie entschwindet. Die Vögel fingen an zu singen, einer nach dem anderen, erst war die Amsel zu hören, später ein Zaunkönig. Ich ging weiter, der Boden unter den Füssen nass vom Tau. Ich konnte den Weg wieder sehen, die Lampe ausschalten. Die Welt kam zurück, erst in Silbergrau, dann in Blau, und plötzlich wie ein Hauch von Gold.

Komm, Endspurt!

Die letzten beiden Stationen, kurz vor Mitwitz, dem Ziel. Ich setzte mich für ein paar Minuten, auf ein paar Worte, auf ein paar Kekse, einen Schluck Kaffee, etwas Wasser, die Erschöpfung deutlich spürbar. Noch einmal ging es kilometerweit auf dem Kolonnenweg, geradeaus, stur nach unten oder oben dem Verlauf der Grenze folgend. „Komm, Endspurt!“, rief mir jemand zu, doch die Füße waren zu schwer dafür. Schritt für Schritt und nur noch 9,99 Kilometer bis zum Ziel, motivierte die App. Mitwitz nahte. Der verträumte Schleier aus Morgendunst war längst brennender Sonne gewichen, die Häuser am Ortsrand wirkten schlafend, doch an jedem Wegweiser motivierte ein gemaltes Plakat.

Ich lief ein. Nicht mit Pomp oder Fanfaren, ging. Jeder Schritt ein fast letzter. Langsam. Noch 100 Meter? Dort an der Kurve ist das das Ziel? Ja. Mit Applaus ging es noch dreißig Meter, dann zehn, über die Straße und ich war angekommen. Still. Erschöpft. Nach 115 Kilometern, 26 Stunden unterwegs, ohne Schlaf, aber mit einer Entschlossenheit, die größer war als jeder Schmerz, war ich am Ziel.

Die Grenzen liegen hinter mir:

Lief über Asphalt, Schotter, Beton, Wurzeln und weichen Waldboden, vom Morgen bis zum Abend, in die Nacht hinein und wieder bis Sonnenaufgang. Immer wieder ging es über die Grenze zwischen Thüringen und Bayern, mal auf dem Kolonnenweg aus Beton, mal über den Rennsteig, mal über Dorfstraßen oder Feldwege, oft nur erkennbar am Ortsschild. Der Wechsel im Dialekt, der Rhythmus der Dörfer oder die Bauweise der Häuser so ähnlich, dass für mich kaum ein Unterschied wahrnehmbar war.

Zonengrenze - die unsichtbare Narbe

Dabei war es einst mehr: Die alte Zonengrenze trennte fast vierzig Jahre lang die Landschaft, Dörfer und Menschen. Bis heute zieht sie sich wie eine unsichtbare Narbe nicht nur durch die Landschaft. Auch hier gilt: Die Menschen orientieren sich zu einem großen Teil immer noch in die Richtung, in die sie nach dem Krieg gezwungen waren. Doch wo einst Stacheldraht, Beton und Minen waren, ist jetzt Grün. Hoffnung. Und damit Leben. Ich habe sie passiert, ich habe sie überschritten, für mich ist es ein Zeichen, eines, dass etwas, das einst trennte, heute verbinden kann.

Ich ließ auf diesen Kilometern Grenzen aus ehemaligen Demarkationslinien genauso hinter mir, wie die Grenzen, die ich selbst in mir trug. Mit jedem Schritt kam ich meinem Ziel näher und mir selbst. Ich habe meine Grenzen deutlich gespürt, dort, als der Weg endlos schien, die Füße und Muskeln schmerzten, die Nacht kalt und dunkel war. Manchmal schien es, als reichte die Kraft nicht mehr aus. Trotzdem ging ich weiter. Einfach weiter. Nicht, weil es leicht war, sondern weil ich wusste: Dort, wo ich die Grenze erreiche, meine Grenze erreiche, dort beginnt Veränderung. Und so kam ich an meine Grenzen heran, wie an eine Tür, die ich berühre und vielleicht beim nächsten Mal öffnen kann. Mitwitz hieß mich willkommen. Mit Applaus und einem leisen Stolz in meinem Inneren. Ich bin angekommen. Und doch geht es weiter.

Denn wer Grenzen berührt hat, weiß: Dahinter wartet immer ein nächster Horizont.

👏